本帖最后由 十万错 于 2016-11-15 10:37 编辑

1.两种组织方式

“盆景园”既是陈列盆景的园子。而“盆景园设计”的命题来自于对父亲盆景园展示改造的思考。和眼下大部分盆景园的陈设一般,父亲的盆景园也在宽阔的场地上,将盆景行列状“排排站”阵列组织——原本可以成为结构性要素的“盆景”在阵列中丧失了成为“园景”的潜力。而陈列盆景的场所往往也缺乏庇荫庭树,难以驻足神游,也甚是可惜。“盆景”应该如何组织成为“园景”,成为我们“盆景园设计”讨论的启动。

第一类方案,留白。在日本花艺或者中国的绘画中对留白的处理,或许能为盆景的陈设提供一些借鉴。而在密斯“德国馆”里组织起流动空间的错落墙体,是否就能像屏风一般,成为盆景的背景,同时组织起一幅幅如画的“盆中景”。然而,“留白”的代价则是对展示空间奢侈的利用——每一盆盆景都需要一个相对独立的背景,这种陈列方式,往往只在大型的盆景展中使用。

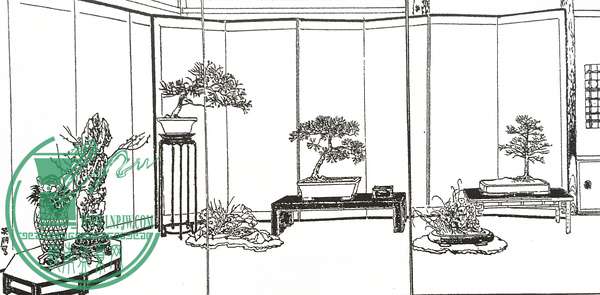

大型盆景展盆景陈列

密斯·凡德罗的德国馆

第二类方案,来得益于张翼老师的提醒——把盆景当做雕塑,并参考斯卡帕的石膏博物馆。在石膏博物馆中,斯卡帕巧妙地处理雕塑之间的位置关系,让原本毫无关系的雕塑之间“发生”情节关系,以叙事来组织整个展示场所。较之方案一的“平面化”处理,石膏博物馆对雕塑的处理方式提供了一种“舞台场景式”的组景方案——悬崖式盆景高之,直干式盆景仰之,斜干式盆景可驱之……或许也有机会组织一系列俯仰对仗的位置关系,且较为紧凑地使用场地。

斯卡帕设计的石膏博物馆

日本明治时代木曾庄七《聚乐绘图录》中的盆景陈设

“一景二盆三几架”,组织盆景位置关系的关键正是盆景的台基几架。日本明治时代木曾庄七的《聚乐绘图录》中,便曾绘制以错落的几架组织盆景的陈列图。当原本阵列式的盆景架开始相互错落组织,“盆景园”似乎开始呈现出类似劳伦斯哈普林的抽象山水。至此,园林中假山的意象似乎慢慢浮现出来。

美国景观设计师劳伦斯·哈普林的都市“抽象山水”

考察传统园林遗存,中国园林向来对假山上的树木节制而谨慎——或是多选择藤本或原本体量较小者,或是以缀以一二庇荫大树。艺圃的假山后密布的浓阴染出山后一片清凉境界,而环秀山庄墙角一株高大的朴树则以树根山势交媾出一幅““陵阜陂陀”的山麓图景。

较之艺圃和环秀山庄的山林意象,南京瞻园里两处假山树林的处理似乎显得有点古怪。明代遗留的假山上大树挺拔而立,树根磅礴,浓荫匝地;而刘敦桢先生修缮的大假山上植物似乎故意缩小了尺度,虽然如画而精致,却在游客踏入其山腹时顿失山势而更像一座放大的山水盆景。

[attachimg]833452[/attachimg

]

南京瞻园北大假山,为明代遗存

南京瞻园南大假山,刘敦桢先生修缮

比之于第一类方案将盆景“平面化”以规避园林的三维尺度差异,并以“墙”来组织其“园”的空间,第二类方案则希望着重讨论园林尺度的“山”(亦或景架)应该如何协调盆景尺度的“树”,并将盆景纳入园景中。第二类方案或许开始触碰到盆景园里的尺度的问题。两种甚至多种尺度的并置是否又是“盆景园设计”的关键。

2.一种画意品评

回到山水绘画的品评,北宋郭熙在《林泉高致》中所提的“可行”,“可望”,“可居”,“可游”的“四可”画意已为后世的山水图景制定了一套经典人居标准,更为盆景和造园所共享。

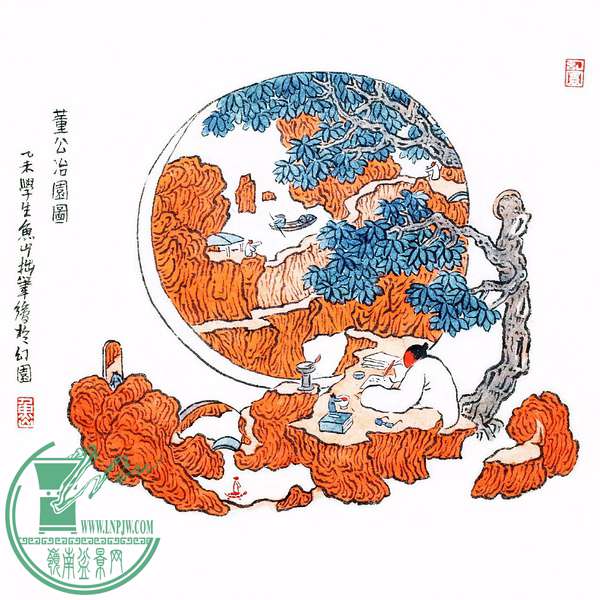

曾仁臻老师的绘画,则在尺度叠加与画意追求方面,提供了一条可行之道。在其一幅名为《董公冶园图》的绘画里,“白衣”先生的石桌向着画面深处延展成山,被一月洞框成镜游小画;洞后的山势余脉又借以墙角拱洞延引向前,环抱出一湾盆景尺度的池塘小景;画中婉转的小树一边探出如幄的树冠荫蔽着白衣先生,一边又穿墙而入为墙后的山石染出一片幽林;悠游山间的豆点小人与白衣先生一道标示出画面两种迥异的尺度,古怪之余却毫不影响画中所传达的居游山意。

曾仁臻所绘《董公冶园图》

董豫赣老师在给《幻园》的序言中,阐释了他对“董公冶园图”里尺度并置的理解:

从多重空间的叠加表现而言,我很喜爱他送给我的那幅《董公冶园图》……我认为曾仁臻刻意以两套任务不同的尺度刻画画面,与古人要将不同视点的居游片段拼贴一处类似,它们都有表现身体入画居游的一致目标,它们之间呈现的古今形异,才可以被一致的居游画意分别评估,曾仁臻的小画才能带入建筑师的空间操作的特色,才不至于让古意沦为好古的形癖。

在这里,董老师将这种两套尺度并置于同一画面的做法,比之于古画中不同视点居游片段的拼贴。两套尺度其实在设计操作中未尝不可共享同一事物——人尺度者满足身体舒适的居游,微小尺度亦可带观者“卧游”其间。而“藏参天覆地之意于盈握之间”的盆景正属于后者。

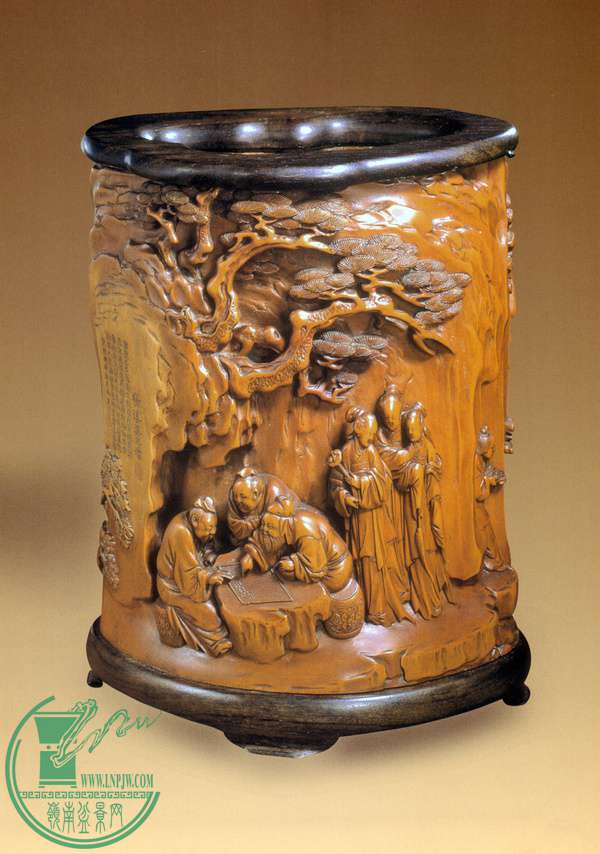

王欣老师在讲座“器玩中的造园”所出示砚台

王欣老师在讲座“器玩中的造园”所出示学生作业“鸟挂屏”

同样,王欣老师关于“器玩中的园林”的研究,出示了一些古人如何并置两种尺度的设计操作,亦可为“盆景园”的设计提供借鉴。一块案上的砚台即是器物的尺度,又在其中嵌入一座具足的“园林”——盛墨的凹槽既是文房笔墨的尺度,又是“园林”里的一湾清溪;而一个笔筒,又能以雕刻的形式上演一场文人雅集;其学生作业“鸟挂屏”更是用一个器物共享鸟的“园林”和人的“挂屏”两种迥异的功能和尺度。

传统文人的文玩杂项出示了如何古代文人器物尺度的“造园”,那园林尺度的“盆景园”或也可嵌套入“盆景”的尺度,分别在两种尺度下,共享一致的居游画意。

明代一幅“御花园赏乐图”清晰地勾勒出这样的一副园林图景:

明-御花园赏乐图(局部)

一棵卧干的苍松荫蔽着树冠下盆景架上的小松菖蒲,而弯曲如座椅高度的松质被放上柔软的坐垫,标示出观看盆景者的位置和角度。画面左侧的凉亭里一贵族端坐于屏风前,如幄的古松周匝而立围合出一处舒适的园林休憩之所。画面右侧的湖石假山如屏而立,山上种满了盆景尺度的各种姿态小松青苔。两种迥异的尺度,共享着郭熙笔下的居游画意——一者满足于游园者身体的舒适,一者则提供了一方妙想迁思的壶中天地,两者并行不悖。

有趣的是,画中那座或许会被计成诟病的“真假山”,在岭南园林的遗存或是现作中却是普遍存在的。其极致者,如曾仁臻老师向我出示的几张广州街头“假山石景”的照片。画面中各式尺度的石湾玩偶共享着一座高不过两米的英石璧山,簇拥成一场热闹的party却也自得其乐,其设计者对待尺度的叠加似乎信手拈来,即便其混杂的“亭台楼阁”已经将此山过度开发,以至山意尽失。

曾仁臻老师所出示的广州街头英石假山

至此,“盆景园”里多种尺度的并置本身,似乎并不设计高下的评判所在,而是如何处理好并置尺度下的居游画意。而并置多种尺度的设计关键则在让一个设计得以不同尺度下分别表意!《董公冶园图》里的湖石假山可借助豆点小人被观想为山川,亦可为白衣先生提供卧游所倚的桌椅。而“御花园赏乐图”里的假山石屏不但提供了一面分隔园界的天然屏风,更是为主人所藏的盆松小景提供了可供观想神游的“盆景架“,较之一旁松阴下的石桌盆架,或许多了一些居游画意吧。

对花木盆景文化感兴趣的盆友可以扫描下方二维码,关注我的微信公众号哦!

请多多指教!

|